1月15日,农业农村部长江流域渔政监督管理办公室党组书记、主任江开勇,农业农村部渔政保障中心党委书记、主任刘忠松等一行调研中国科学院赤水河珍稀特有鱼类保护与水生生物多样性观测研究站(以下简称“赤水河站”)。中国科学院水生生物研究所党委书记、副所长解绶启,赤水河站站长、研究员刘焕章,科技基础能力处副处长成菊芳以及贵州省农业农村厅、遵义市农业农村局和赤水市有关领导参加调研。

解绶启书记致欢迎词。刘焕章研究员向调研组详细介绍了赤水河站的基本情况以及在赤水河鱼类资源监测与十年禁渔效果评估、小水电清理整改与栖息地修复、珍稀特有鱼类人工繁育与种群修复等方面取得的成效,并就赤水河站后续建设规划进行了介绍。调研组一行充分肯定了水生所在赤水河流域生态环境保护等方面做出的成绩,并提出加强协作,守护好赤水河的“一江碧水、两岸青山”。

赤水河是目前长江上游唯一一条干流没有修建电站、仍然保持着自然流态的大型一级支流,同时也是长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区的重要组成部分,具有重要的保护价值。此外,赤水河还是长江“十年禁渔”政策以及长江经济带小水电清理整改的先行示范区,是长江大保护的重点区域。水生所从上世纪九十年代以来一直从事赤水河水生生物多样性保护与研究工作,有力推动了保护区的建立以及相关政策的实施。为持续深入推进赤水河生态环境保护与修复,在农业农村部长江流域渔政监督管理办公室等相关部门的支持下,水生所于2021年6月完成了赤水河站一期工程建设,同时挂牌“农业农村部赤水河珍稀特有鱼类保护基地”,赤水河站二期工程长江上游珍稀濒危物种保护中心(赤水河)也即将启动。项目完成后,赤水河站将为长江上游珍稀濒危鱼类保护与修复贡献更大的力量。

番红砗磲和长砗磲人工种间杂交及应用获新进展

近日,中国科学院南海海洋研究所热带海洋生物资源与生态重点实验室喻子牛研究员团队,在番红砗磲和长砗磲人工种间杂交及应用获新进展,研究团队以长砗磲和番红砗磲为材料,采用双列杂交模式进行远缘杂交,获得了长砗磲和番红砗磲杂交新品系,该品系在生长率、存活率和外套膜颜色方面具有显著优势,在水族观赏市场及未来养殖产业领域有着潜在的应用前景。相关成果发表于国际水产领域专业期刊Aquaculture Reports,副研究员李军为论文第一作者,研究员喻子牛和研究员张跃环为并列通讯作者。

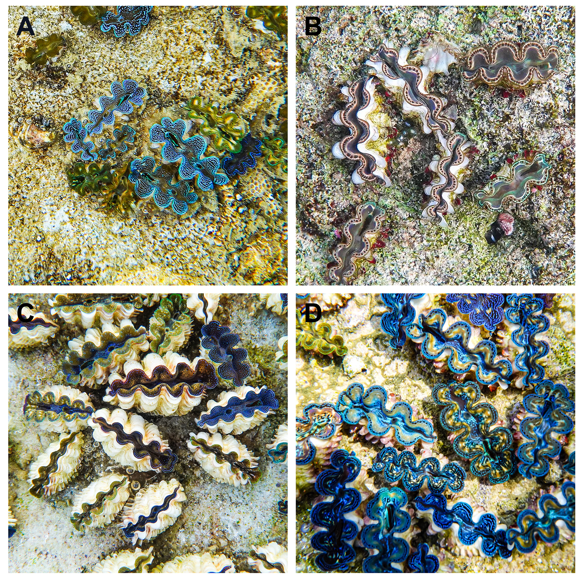

砗磲作为珊瑚礁生态系统的关键框架物种,不仅在维护生态系统稳定起着至关重要的作用,同时还是一种重要的水族观赏生物。然而,由于过度捕捞,天然砗磲资源遭到了严重破坏,砗磲资源急剧下降。其中,番红砗磲是砗磲家族中最小的种类,每年仅生长3-4厘米,但是它却是砗磲科中外套膜颜色最为鲜艳、外形最为美丽的品种。长砗磲是中型物种,每年最快生长量为6 - 7厘米,而且具有十分美观密集的鳞片。因此,二者杂交有可能产生具有极其优良遗传特性的杂交品种。

本研究首次在国际上开展了这两种砗磲的种间杂交研究,并对各实验组相关性状(生长、存活和外套膜颜色)进行了比较分析,创造了新型砗磲种质资源。结果表明:经过一周年养殖,相对于番红砗磲大小(44.74±4.62 mm)而言,以长砗磲为母本的杂交子代(56.84±6.53 mm)生长速度提高了27.04%;相对于番红砗磲存活率(24.47 ± 1.51%)而言,其杂交子代(13.33±2.49%)存活性能提高了83.57%;最为关键的,杂交砗磲的贝壳外形和外套膜颜色呈现出丰富的多样性,既继承了番红砗磲的鲜艳色彩,又融合了长砗磲独特的纹理特征,表现出极高的观赏价值。该成果得到了国家贝类产业技术体系、国家重点研发计划、广东省重点研发计划、海南省重点研发、福建省科特派项目、广州市重点研发计划和深圳市自然科学基金面上等项目联合资助。

图1 砗磲杂交子代外套膜颜色

(A:番红砗磲;B:长砗磲;C:番红砗磲♀×长砗磲♂;C:长砗磲♀×番红砗磲♂)

相关论文信息: Li J., Ma H., Qin Y., Wei J., Liu W., Zhao Z., Mi N., Li J., Yue C., Xing Q., Yu Z.*, Zhang Y.*. (2025). Development and characteristics of artificial interspecific hybridization between Tridacna maxima and T. crocea. Aquaculture Reports. 2025, 41: 102694

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352513425000808

附件: